Mit fremder Hilfe

Der Starterakkumulator (ugs. die Starter- bzw. Autobatterie) hat den Dienst quittiert. Um rasch wieder mobil zu werden, bedient sich mancher Autofahrer nachbarschaftlicher Hilfe und eines Starthilfekabels. Aber einfach mal eben die beiden Batterien zu verbinden, diese Zeiten sind passé. Moderne Kraftfahrzeuge sind mittlerweile mit umfangreichen elektrischen, sowie elektronischen Systemen ausgestattet und verfügen über eine hochmoderne Ausrüstung. Sie alle reagieren empfindlich bei unkontrollierten Spannungsschwankungen im Bordnetz, zum Beispiel bei Über- oder Unterspannung. „Deshalb sollte ein Starthilfevorgang vorsichtig und stets strikt nach den Angaben des Fahrzeugherstellers erfolgen“, rät Matthias Strixner von TÜV SÜD. Bevor man zur Tat schreitet, sollte man also einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen – ggfs. fachmännische Unterstützung hinzuholen!

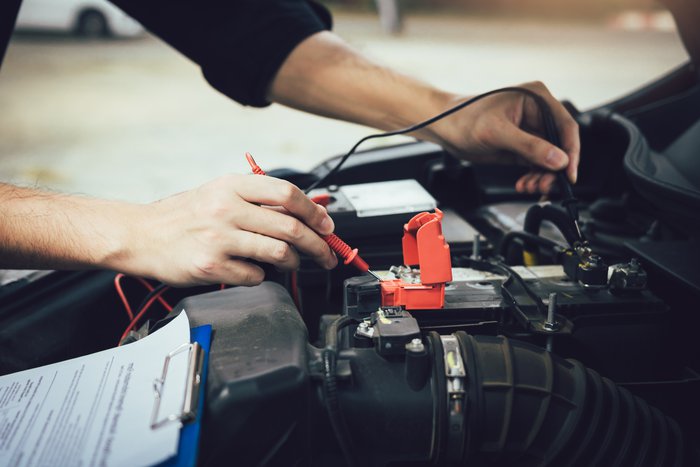

Ganz wichtig: die Reihenfolge des Verbindens der Kabel und wo die Klemmen platziert werden. „Manche Modelle verfügen über einen separaten Punkt z. B. im Motorraum für den Pluspol für Starthilfe bzw. externe Ladeerhaltung oder -/Einspeisung. Bei anderen soll das Pluskabel mit der roten Klemmzange direkt an die Batterie geklemmt werden“, skizziert Strixner die Varianten: „Auch hier sind die Informationen bzw. Vorgaben der Fahrzeughersteller zu beachten, welche in den Bordinformationen oder der Bedienungsanleitung zu finden sind.“ Ähnlich sieht es mit dem Kabel zur Verbindung beider Fahrzeugmassen aus: Dabei gibt es je nach Fahrzeugtyp ebenfalls unterschiedliche Anschlusspunkte. „In keinem Fall sollte die schwarze Minuszange einfach so an den Minuspol der leeren Batterie geklemmt werden, denn z. B. bei Blei-Säure-Batterien ist davon auszugehen, dass es während des Ladevorgangs aufgrund der in der Batterie auftretenden chemischen Abläufe zu Knallgasbildung kommt. Entsteht dann unvorhergesehene Funkenbildung, können sich die austretenden Knallgase schlagartig entzünden. Zudem tritt die ätzende und gesundheitsschädliche Batteriesäure aus. Schwere Verletzungen können bei unkontrollierter Handhabung die Folge sein“, warnt der Fachmann.

Beim Anschluss der Starthilfekabel ist deshalb in folgender Reihenfolge vorzugehen: Grundsätzlich sind beide Fahrzeuge sicher abzustellen, sprich Gang raus, Feststellbremse betätigen – bei Fahrzeugen mit Automatik- oder automatisierten Fahrantrieben müssen die Wählhebel auf Stellung P stehen. Wichtig ist, dass zwischen beiden Fahrzeugen kein Kontakt hergestellt werden darf. Bei beiden Fahrzeugen sollte zunächst der Motor abgestellt und weitestgehend alle elektrischen Verbraucher ausgeschalten sein. Anschließend können die Starthilfekabel angebracht werden.

- Erst ist die Polklemme am Pluspol bzw. dafür vorgesehenen Verbindungspunkt des leeren Fahrzeugs anzubringen, dann am dafür vorgesehenen Punkt des Spenderfahrzeugs.

- Im Anschluss daran muss eine Verbindung zwischen der Masse (bzw. dafür vorgesehenen Massepunkt – nicht direkt am Minuspol der Batterie) des Spenderfahrzeugs und dem dafür vorgesehenen Einspeisepunkt des Empfängerfahrzeugs hergestellt werden.

Sind alle Kabel angeschlossen, dann zuerst den Motor des Spenderfahrzeugs und dann den Motor des Empfängerfahrzeugs starten. Nach erfolgter Starthilfe müssen die Kabel in umgekehrter Reihenfolge wieder abgenommen werden. Ebenso empfiehlt es sich, die Motoren beider Fahrzeuge nachdem Startvorgang laufen zu lassen, um die Akkumulatoren wieder mit ausreichender Energie zu versorgen.

Auch bei Hybridfahrzeugen kann es passieren, dass sie trotz ihres großen Hochvoltakkus fremde Starthilfe benötigen. Die Spannungsversorgung mittels Hochvoltantrieb dient nämlich lediglich dem Antrieb dieser Fahrzeuge. „Die meisten Hybriden besitzen deshalb zusätzlich eine ganz normale 12-Volt-Batterie für Beleuchtung oder etwa Radio. „Diese dient im übrigen auch bei vielen Modellen zum Hochfahren des Hybridsystems, ähnlich wie eine Back-up-Batterie im Heimcomputer“, erläutert Strixner die Technik.

Die Starthilfe funktioniert hier ähnlich wie bei konventionellen Antrieben – sie ist also im Grundsatz technisch möglich, aber: Allerdings nur in einer Richtung, denn es ist nicht empfehlenswert, mit einem Hybridfahrzeug Starthilfe zu geben. „Dessen 12-Volt-Batterie ist nicht dafür ausgelegt, für einen Ladeausgleich zu sorgen und zudem einen Startvorgang eines externen Verbrennungsmotors durchzuführen. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass das Hochvolt-System hiervon schaden nimmt“, warnt der TÜV SÜD-Fachmann. Die Einhaltung der Herstellervorgaben ist hier unabdingbar.

Egal ob Hybridfahrzeug, oder konventioneller Verbrenner – Plus und Minus darf auf keinen Fall vertauscht werden! Schwerwiegende Schäden an der Fahrzeugelektrik und -elektronik bis hin zu Kabelbränden können die Folge sein.

Für die Starthilfekabel gilt, sie sollten griffige Klemmen, eine intakte Isolation und einen ausreichend großen Querschnitt besitzen. „Aufgrund der hohen Strommenge, die innerhalb kurzer Zeit fließt, gilt: Je größer der Leitungsquerschnitt, umso besser“, erklärt der TÜV SÜD-Fachmann, „insbesondere für hubraumstarke Dieselmotoren. Zusätzliche elektrische Verluste können so möglichst gering gehalten werden.“ Starterkabel werden meist in einer Länge von drei oder 3,5 Meter angeboten. Längere Kabel sind zwar teurer und nehmen mehr Platz weg, bieten dafür aber eine größere Flexibilität, wenn Pannen- und Helferfahrzeug nicht direkt nebeneinander geparkt werden können.